「AI時代の事業開発スタンダードをつくる」マッキンゼー/P&G出身の連続起業家集団が集うコンサルファーム|株式会社enableX 代表取締役CEO 釼持 駿氏

2025.11.19

ー 「AIネイティブな事業開発」で企業の成長エンジンをつくる

株式会社enableXは「事業開発」に特化し、戦略・マーケティング・テクノロジーの3領域で事業開発を推進する事業開発ファームです。戦略ファーム出身者や連続起業家たちが集うプロフェッショナル集団として、国内外で、AIネイティブなオペレーションとともに事業立ち上げを支援しています。

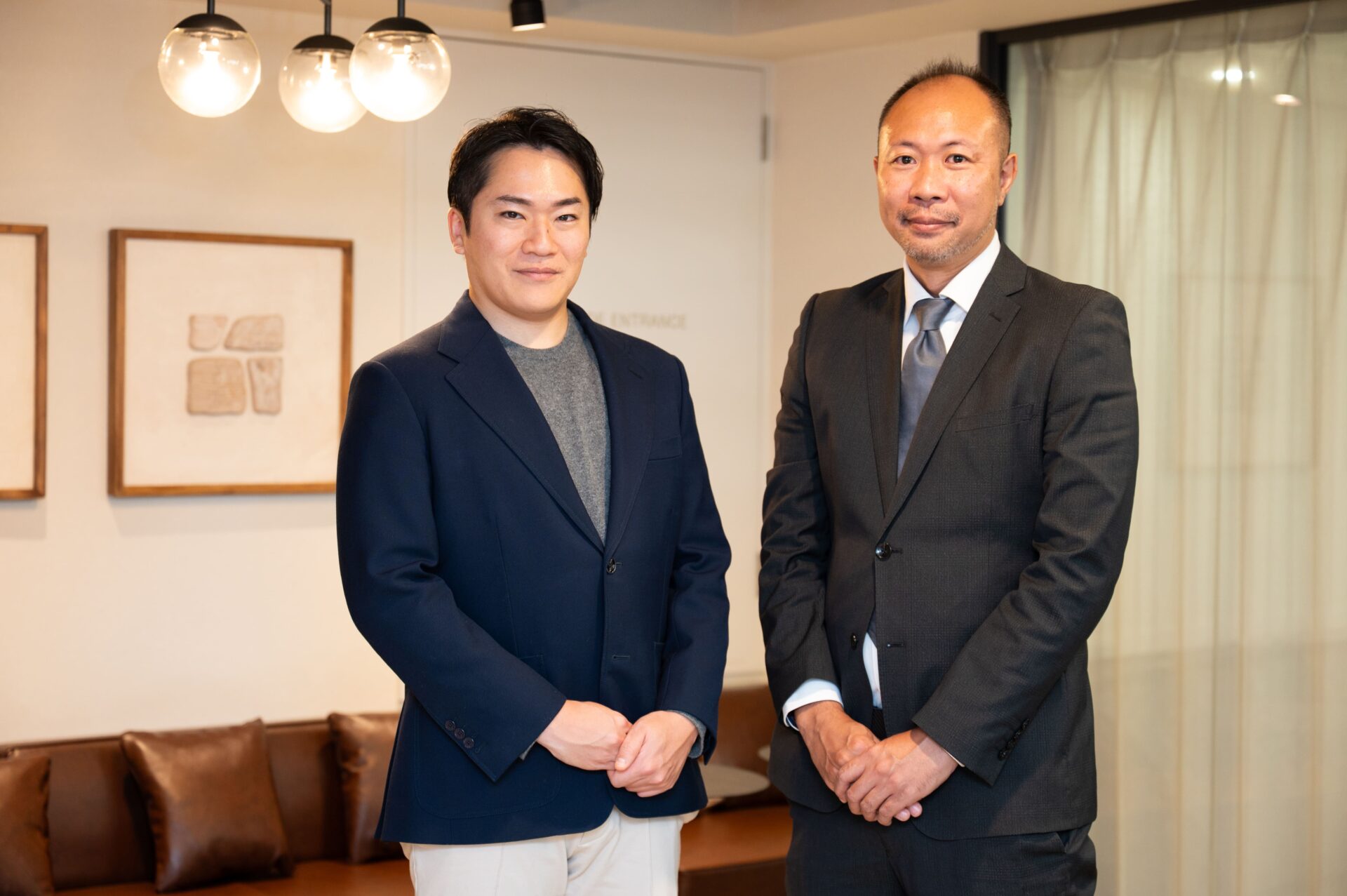

「事業開発のスタンダードをつくる」という強い想いのもと、AI時代の事業開発のあり方に挑むenableX。代表取締役CEO 釼持 駿様に、創業の背景や事業・カルチャーの特徴、求める人材像などについて、当社エグゼクティブコンサルタント新山 雄俊がお話を伺いました。

釼持様のキャリアと創業に至る経緯

ビュアー

学生時代に起業し、在学中に2社を立ち上げ両社とも売却。かなり早い段階から「事業を創って、大きくする」という循環を経験してきたと思います。

その後はP&Gに入社し、レノアやダウニーといったブランドを担当しながら、アジア7カ国に向けたグローバルマーケティングを担当しました。

P&G退職後は再び日本で起業し、上場企業への事業売却を経験。振り返ると、学生時代から今に至るまで「事業をつくる」ことから離れた時期はほとんどありません。

釼持 駿氏

ビュアー

創業の原点には、プロダクトライフサイクルが短命化している現代において、事業を創出し続けることが安定的な成長において必要不可欠である一方、それを得意とする組織が絶対的に不足しているという点です。そのような中で、私たちは「事業開発でNo.1のファームになる」という強い意志があります。

立ち上げ時に集まったメンバーは、マッキンゼーを始めとする大手戦略ファーム出身者でありながら、自身でも起業・上場・売却を経験してきた事業家たちです。学生時代からの起業仲間も多く、10名以下の少数精鋭でスタートしました。全員に共通しているのは「事業開発が心から好きだ」という点です。

グローバル規模で業務コンサルティングや大規模システム構築などのサービスを提供するファームでも、“事業開発”という領域に関しては、まだ体系化が進んでおらず、改善余地が大きいと感じています。

事業開発の成功率がなかなか上がらず、企業成長につながらないという問題に対し、事業家としての経験とコンサルティングの知見を掛け合わせれば、「事業開発の成功確率が格段に上げることができる」という想いが創業の原動力になっています。

釼持 駿氏

価値創造に直結する難易度の高い仕事に挑み続ける

ビュアー

当社には、創業初期から共有している“仕事の選び方”があります。その一つが、「既存のフレームワークやナレッジだけでは解けない、価値創造に直結する難易度の高い仕事に挑み続ける」という姿勢です。

プロジェクトの中には、再現性が高く、既存のフレームワークで十分に対応できる種類のプロジェクトも存在します。

当社が向き合うのは、その“外側”にある領域。すなわち、事業の立ち上げという極めて不確実性が高く、机上の戦略だけでは完結しないフェーズです。現場に入り込み、実装し、グロースさせ、成果が反映されるところまで責任を持つ。この一連の価値創造こそ、当社の存在意義だと考えています。

カルチャーとしては、トランスペアレンシー、オーナーシップ、ユニークネスを重視しています。上場企業の経営経験者、海外での事業立ち上げ経験者、AI研究者などバックグラウンドは多様ですが、情報をオープンにし、互いの知と強みを掛け合わせることで組織として最大の価値を生むことを徹底しています。

また、成果にコミットするために、プロジェクトの選定にもこだわります。プロジェクトを広く受けるのではなく、事前に条件や体制を丁寧に議論し、当社が本当に価値を発揮できるテーマに絞ってお受けしています。これは成果を出すための前提条件を整えるプロセスと考えています。

さらに、ユニークネスへのこだわりも強いです。IT実装の領域には優秀なプレイヤーが多数存在するため、同じ土俵で競うのではなく、「他社にはできない価値をつくる」ことを重視しています。日常的に新しい技術や事業モデルを研究し、当社の理論に取り入れていく文化が当社にはあります。

釼持 駿氏

戦略・マーケティング・テクノロジーで挑む「AIネイティブな事業開発」

ビュアー

当社は大きく分けると、戦略、マーケティング、テクノロジーの3チームで構成されていますが、それぞれが独立しているわけではなく、「事業開発」という1つのゴールに向かって密接に連携しています。また社内では、当社独自のAI技術を用いて業務のAI化を強力に進めており、AIネイティブでスピードの速いサービス提供を行っています。

- 戦略領域

戦略領域では、単なる市場調査や事業計画の策定といった”紙づくり”にとどまらず、当社独自の事業開発の理論にもとづいた “事業の最前線”まで踏み込んだ支援を行っています。例えば、製造業のクライアントとともに北米向けの新規事業を立ち上げた案件では、私たちのメンバーが現地に入り、アライアンス候補や販売チャネル、原材料調達先を開拓しました。それだけでなく、開拓したパートナーとの条件交渉やディールの組成まで一気通貫で支援し、企画フェーズから販売現場までをつなぎ、事業としての収益構造を描き切るところまで完遂しました。

また、事業開発の成功率を高めるための組織づくりにも深く関わっています。多くの企業では、アイデア創出から1次・2次ゲート審査を経て事業化の可否を判断するような、典型的な新規事業プロセスが導入されています。しかし、何年もこのプロセスを回しているにもかかわらず、実際にはほとんど何も立ち上がっていないケースも少なくありません。私たちは、自社で磨き上げてきた独自の事業開発理論に基づき、プロセスそのものの再設計と、組織への定着までを含めたチェンジマネジメントをセットで実行するご支援を提供しています。 - マーケティング領域

マーケティング領域では、「AIネイティブなマーケ組織の構築」というコンセプトを掲げています。従来であれば数人で担っていたマーケティング機能を、AIとテクノロジーの活用によって、より小規模な体制で、よりスピード感を速め運営できる状態を目指しています。データ分析やアクセスログ解析のように、人間の時間を本来使うべきではない定型業務については、積極的にAIへ委ねる発想がベースにあります。

具体的には、蓄積されたデータの高度な分析をAIが主導し、新卒1年目でもデータドリブンな高度な企画を立案できる環境を提供しています。また、LP開発・バナー制作、広告媒体ごとの効果分析、最適配分の算出といった領域もAIを中心においた業務フローを設計・運用をすることで、マーケティング業務の生産性を大幅に向上させています。

こうした仕組みによって、人間は戦略立案や企画・クリエイティブといった「人ならではの価値」に集中できるようになります。単なる効率化ではなく、AIと人間の役割分担を最適化し、データドリブンなマーケティング組織をつくることが狙いです。 - テクノロジー領域

テクノロジー領域では、さらに踏み込んだ挑戦が進んでいます。その代表例が、組織知や個人知を形式知化し、「個性化されたデジタルクローン」として再現する取り組みです。コンサルティング業界では、特定領域のプラクティスや判断軸が個人に蓄積されやすく、「似た案件の経験者がいても、忙しくて相談しづらい」「ナレッジが組織に残りにくい」といった属人化に関する課題が生まれがちです。これらは大きな機会損失だと感じています。

そこで当社では、個人が持つ暗黙知や思考プロセスをAIに移し、その人らしいポジションや判断基準を持つデジタルクローンの開発を進めています。社内でもクローンAIがデジタルツイン上で稼働し、日常的に議論を行い、アウトプットを出しています。たとえば「特定商品の売り方」を問えば、マーケティングに強いクローン、テクノロジーに強いクローン、仮説検証型のクローンなどが、それぞれの視点から意見を返してくれる。人間が対応できない時間帯でも学習を続け、ナレッジを更新し続けています。人間が通常8時間労働であるのに対し、クローンたちは残りの16時間も議論と学習を続け、ナレッジをアップデートし続けます。こうした“時間の拡張”により、1人のコンサルタントが担える業務量やプロジェクト数は、飛躍的に向上しています。テクノロジーチームが担っている役割を一言で表すと、「時間拡張と能力拡張」です。時間拡張とは、人間が実働できない時間帯もクローンが学習・思考を続けることで、個々の生産性を飛躍的に高める取り組みを指します。一方、能力拡張とは、人が本来持っていない専門性をクローンによって補完し、アウトプットの幅と質を広げることを意味します。専門外領域の知見を備えたクローンがいれば、これまで踏み込めなかった領域でも高度な議論や意思決定を行えるようになります。この“時間拡張 × 能力拡張”によって、事業開発の進め方そのものが大きく変わりつつあります。テクノロジーチームは、その基盤となる仕組みづくりを担い、AIネイティブな事業開発の新しいスタンダードを提供しています。こうした取り組みは、航空会社の整備士が持つ属人的なノウハウの継承や、化粧品・食品メーカーのデジタルマーケティング知見の可視化、経営企画部長の「質問の傾向」をクローンに移し、会議前にAIと壁打ちをしておくといった実務にも応用され始めています。

釼持 駿氏

ビュアー

私はむしろ逆で、人間だからこそ発揮できる個性はより強まると考えています。データ分析や資料作成といった領域は個性を必要としません。一方で、コミュニケーションや企画、クリエイティブな表現は、人間の個性そのものだと思っています。だからこそ、AIが進化すればするほど、人が担うべき領域はより“人間らしい”仕事に集中できるようになっていくのではないでしょうか。

釼持 駿氏

今後の展望

ビュアー

私たちは「AI時代における事業開発のスタンダードをつくる」ことを目指しています。AI時代は、個人能力の拡張と時間概念の拡張による“アウトプットの質と量”が非常に重要になるため、当社が持つ独自の事業開発理論と、理論を支えるAIネイティブ化された実行を広く浸透させたいと考えています。

その結果として、新しいサービスや価値が次々と生まれ、社会全体がもっと便利で面白くなるはずと考えています。

釼持 駿氏

ビュアー

短期的には「事業開発ファームとしてNo.1になる」ことを掲げています。最初のハードルはグローバル展開です。現在は国内:海外=7:3の売上比率ですが、これを逆転させたいと考えています。まずは当社のメソッドを世界に展開する体制づくりが不可欠です。

もう一つは、AIネイティブな組織運営のさらなる進化です。人員を増やすほど属人化やコスト増が起こるため、少数精鋭で高品質なサービスを提供するモデルを確立するには、業務プロセスやナレッジ運用の徹底したAI化が必要です。

専門性を持つクローンが知を提供し、人は“その知をどう動かすか”に集中する、という仕組みが確立されれば、事業開発のプロセスは大きく進化します。当社のようなスタートアップがAI中心の組織・オペレーションを実現させ、成功させることは非常に重要であると考えています。

このAIネイティブなスキームを磨き、世界に広げていくことが中長期的なチャレンジになります。

釼持 駿氏

enableXならではの強み

ビュアー

コンサルティングファームと一口に言っても、会計やファイナンスに強いファーム、ITに強いファーム、AI・データサイエンスに強いファーム、伝統的な戦略・業務改革に強いファームなど、得意とする領域は様々です。その中で私たちは、自らを「事業開発に特化したファーム」と定義しています。

我々には事業開発に関する理論と実務の両面で、他ファームとは比較にならないレベルの蓄積があるため、提供できる価値は非常に大きいと自負しています。

新規事業がなぜ失敗し、なぜ続かないのか。その根本原因を突き詰めていくと、最終的には「価値とは何か」が定義されていないことに行き着きます。企業や事業には、それぞれが目指すべき価値があり、それは価値提供の対象である顧客にとっての価値であり、企業としての理念ともつながり、長期的に追求し続けることができる価値でなければなりません。

製造業を長年手掛けてきた企業が、突然フェムテックやサステナビリティ関連の事業に参入するケースは珍しくありません。それ自体が悪いわけではありませんが、会社としてのコアバリューとの接続がなければ、2〜3年でプロジェクトが消えてしまうことも多いのです。

一方で、新規事業が得意な企業は、自社のコア技術を軸に、隣接領域で事業を展開していく設計に長けています。企業としての価値、そこで働く人の価値、顧客にとっての価値がきれいにつながるように事業領域を設定しているため、新規事業が企業全体の成長ストーリーの中に自然に組み込まれていきます。

また事業開発を行う際は、ユーザー調査を行ったり、UXの検討を行ったりと様々なアクションを積み重ねていきながら事業を創るケースが多いのですが、ユーザー調査をやるというのは知っていても、その正しいやり方というものがわからず、ただ顧客のVoCを聞くだけになっていたりなどをよく見ます。支援に入っているパートナー会社もフレームワークは知っていつつも、「勝つためのやり方」まで理論化されていないがために、ただフレーム・プロセスを実行するだけになっているケースもあります。

当社は、こうした“事業開発における勝ち方”を理論化し、実務に落とし込んでいく役割を担っています。メンバーそれぞれが持つナレッジや、当社がこれまでに支援を行ってきたグローバル100以上のサクセスケースを理論化しています。

また、現代の新規事業は、一社だけで完結させることが難しいケースが増えています。海外企業とのアライアンスやM&Aを活用しながら、事業の成功確率を高めていくことが前提になりつつある中で、海外のディールソーシングから条件交渉、提携スキームの設計まで一気通貫で支援できるファームはまだ多くありません。

私たちは、資料を作ることに逃げない、「事業の最前線」まで踏み込むことを前提とした事業開発ファームとしてのポジションを確立しつつあります。事業開発というドメインにおいて、理論・実行・テクノロジーの三位一体で価値を出し切ることができるところが、我々ならではの強みだと考えています。

釼持 駿氏

求める人物像

ビュアー

まず大前提として「事業開発がライフワークレベルで好きな人」を求めています。「新規事業に興味があります」というレベルではなく、「事業をつくることが、自分の人生の中心にある」と言い切れるかどうかが重要なポイントだと思っています。

そのうえで、事業開発の中でも戦略寄りなのか、マーケティング寄りなのか、あるいはテクノロジー寄りなのかといった、自分なりの得意領域や専門性を磨いていきたい方向性がある程度見えていると、入社後の活躍イメージは描きやすいです。カルチャーの観点では、トランスペアレンシー、オーナーシップ、ユニークネスといった価値観に共感できるかどうかも重要だと考えています。自身の情報をオープンにし、強い当事者意識を持ち、他社がやらないことに挑戦し続ける。このスタンスにピンと来る方は、当社と高い親和性があるのではないでしょうか。

スキル面で言うと、ミドルレイヤー以上であれば基本的なコンサルティングスキルが求められます。クライアントを巻き込み、組織を動かし、変化を起こしていく仕事である以上、構造化や論点設定、仮説検証、ファシリテーションといったスキルは前提になります。一方、ジュニア層に関しては、今の視座や視野、将来実現したいこと、それに向けてこれまで何をしてきたかといった“ビジョンと行動の整合性”を重視しています。

実際に活躍しているメンバーを見ると、専門性の高い人材が多いです。EC領域に圧倒的に強いコンサルタントや、デジタルクローンやLLMのプロンプティングに長けたエンジニアなど、自分の「武器」を持っている人は、マネージャー層においても大きな価値を発揮しています。ジュニア層であっても、事業開発が好きで、自分の専門性を磨き続け、現場に飛び込んでいくマインドを持つ人は、成長スピードが非常に速いと感じています。

釼持 駿氏

enableXで得られる成長機会

ビュアー

当社で得られる成長機会として大きいのは、グローバルタレントと日常的に仕事ができる環境だということです。当社には、一代で会社をつくり上げた起業家や、上場企業経営者、大企業でキャリアを築いて経営層に上り詰めたビジネスパーソンなど、多様な経営経験者が集っています。そうしたメンバーと、プロジェクトを通じて日常的に議論しながら事業を前に進めていく経験は、通常の企業ではなかなか得られません。

経営者と対等な目線で事業を語り、一緒に意思決定をしていくプロセスを積み重ねることで、コンサルタントとしてのスキルだけでなく、ビジネスリーダーとしての視座が大きく引き上げられていくはずです。

もう一つの特徴は、AIネイティブな事業開発の最前線に身を置けることです。先端的なAIの取り組みがすでに動いており、AI時代における新しい働き方や事業開発の型を、まさに現場からつくっていくフェーズにあります。安定した大企業の一部門として部分最適に取り組むのではなく、「事業開発のスタンダードそのものを変えていきたい」と考える人にとって、当社は非常に刺激的なフィールドになると思います。

釼持 駿氏

今、enableXに参画するメリット

ビュアー

一つは、まさに「第二創業期」と言えるフェーズにあることです。事業としてはすでに一定の基盤ができ、安定的にプロジェクトをお任せいただける状態になりつつありますが、組織や制度、サービスラインナップなどはまだまだ自分たちで作り込んでいける余白が大きいと言えます。

大手ファームのように、既にポジションが埋まっている訳ではなく、「事業開発ファームとしてどうあるべきか」「AIネイティブな時代にどんな価値を出していくべきか」といった問いに対して、一緒に答えをつくっていけるタイミングです。

これから入ってくださる方には、コンサルタントとして案件をリードするだけでなく、No1事業開発ファームの在り方そのものを形づくる側に回っていただきたいと思っています。

釼持 駿氏

enableXへの応募を検討される方へ

ビュアー

私たちが目指しているのは、「事業開発のスタンダードと言えば、enableXの提唱しているこの方法だよね」と呼ばれるようなメソッドをつくり、それを日本のみならず世界の企業に浸透させることです。

その方法論を通じて、私たちが直接関わるクライアントはもちろん、その先にいる多くの企業や組織が、事業開発を通じて創造性を存分に発揮し、そのプロセス自体を楽しんでいる状況を作りたいと思っています。

そのためには、価値や知識、フィロソフィーを広く社会に伝播させていくことが欠かせません。AIネイティブな時代にふさわしい新しい事業開発のあり方を提示し、それを実際のプロジェクトを通じて実装していく。その両輪を回し続けることが、我々の挑戦であり、そこに共鳴する仲間を求めています。

事業開発というドメインで、自らも事業家として成長しながら、企業や社会に新しい価値を生み出していきたい方にとって、当社はきっと、これまでのキャリアの延長線上にはなかった「次のステージ」になるはずです。「事業開発のスタンダード」を一緒に作っていくことを楽しみにしています。

釼持 駿氏

タイグロンパートナーズ Executive Consultant 新山より

ビュアー

株式会社enableX

インタビュー:タイグロンパートナーズ株式会社 Executive Consultant 新山 雄俊

インタビュー実施:2025年11月

ハイクラス・プロフェッショナル転職なら

タイグロンパートナーズ

高年収ポジションの転職支援に特化

経験・実績豊富なコンサルタントが

あなたに合う求人をご紹介

3,000求人以上

1,000求人以上

※2025年9月末時点

※2024年1-12月の実績に基づく

当社代表取締役

野尻 剛二郎

慶應義塾大学卒/元モルガン・スタンレー

株式会社ビズリーチ 主催

JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2020

金融部門 MVP

転職でなくてもOK

まずは1分で転職・キャリア相談を申し込む